Sakrale Bauwerke aus Stahl, Beton und Glas

In der Altstadt reckt sich das Münster dominant in den Himmel. Freiburg hat aber noch sehr viel mehr sakrale Bauwerke. Auf den ersten Blick sind diese nicht immer schön, dafür überraschend.

Freiburg

Was wäre Freiburg ohne sein Münster, Meisterwerk der Gotik, kunsthistorisches Schatzkästlein, Höhepunkt jeder Stadtführung? Nach der Bombardierung Freiburgs 1944 ragte das Münster unversehrt aus den Trümmern der Altstadt heraus. Zufall, Wunder, Absicht? Man weiß es nicht. Dieses Münster ist das Herz der Stadt, ohne Zweifel. Statistisch gesehen ist der Sakralbau allerdings nur einer unter vielen. Nahezu hundert Kirchen, Kapellen, Gemeindezentren der unterschiedlichsten Religionen finden sich im Freiburger Stadtgebiet, viele davon beherbergen bedeutende Kunstschätze oder wurden als Architekturdenkmäler ausgezeichnet.

Die Stille, das gedämpfte Licht, Himmel und Hölle an Decken und Wänden, flackernde Kerzen und steinerne Skulpturen – man muss nicht unbedingt religiös sein, um der Magie eines Kirchenraums zu erliegen. Das ist durchaus beabsichtigt. Durch die Jahrhunderte hinweg drückt die Architektur in Holz-, Stein- oder Betonbauten das Verhältnis von Mensch und göttlichen Mächten aus. Beschützt vor den irdischen Feinden in den trutzigen Bauten der Romanik, als kleines Menschlein in den hohen gotischen Räumen des Mittelalters, als vernunftbegabtes Wesen im hellen Licht der barocken Kirchen im Zeitalter der Aufklärung. Das ließe sich nun beliebig fortsetzen, aber wenden wir uns lieber der Gegenwart zu, der Architektur der sogenannten Nachkriegsmoderne mit ihren vielfältigen baulichen Konzepten.

Beginnen wir in Neuburg. Die evangelische Ludwigskirche an der Starkenstraße wurde nach Plänen des in Freiburg bestens bekannten Architekten Horst Linde erbaut, als Ersatz für die im Krieg zerstörte alte Ludwigskirche – aber an einem neuen Ort. Schon von außen wirkt die Kirche, vorsichtig formuliert, ziemlich ungewöhnlich. Mit Sicherheit hat das Ensemble mit der gerundeten Betonfassade und dem freistehenden Glockenturm bei der Einweihung vor 70 Jahren für Diskussionen gesorgt. Überraschend auch der kontrastreiche Innenraum, ein hoher, lichtdurchfluteter Saal mit schmalen Betonstützen, ein Teil der Außenwände bis unter die Decke verglast, die übrigen Wände aus unverputzten Lochziegeln in Rot und Gelb. Jeder schöne Schein, jede Idealisierung sollte nach dem Willen des Architekten vermieden werden. Mit der Ehrlichkeit des rohen Materials wendet sich Linde gegen das menschenverachtende Pathos des Nationalsozialismus. Von diesem war auch die Ludwigskirche nicht verschont geblieben. Friedrich Kölli, der bis 1942 als Pfarrer der Kirchengemeinde vorstand, war glühender Nationalsozialist. Die zerstörerischen Folgen des Nazi-Regimes werden durch Trümmerstücke aus der alten Ludwigskirche in Erinnerung gehalten. Hoffen wir, dass es wirkt. Übrigens: Statt auf Bänken lassen sich die Gemeindemitglieder auf Stühlen nieder, die als Symbol für eine Gemeinschaft von Individuen stehen sollen.

Ortswechsel: das Quartier Bischofslinde. Die Kirche St. Albert versteckt sich fast hinter den ästhetisch fragwürdigen Gebäuden an der Sundgauallee. Der Kirchenbau nach dem Entwurf des Architekten Erwin Heine wurde 1969 eingeweiht. Seine Fassade sucht ihresgleichen. Wie ein riesiges Origami falten sich die Betonwände des Rundbaus in spitzwinkligen Dreiecken über einem sechseckigen Grundriss auf. In die Lücken zwischen den Betonteilen sind – ebenfalls spitzwinklige – Fenster in verschiedenen Blautönen eingesetzt. Das Dach aus geknickten Vierecken sitzt kronenförmig auf dem Rundbau. In seinen Sockel sind Stäbe aus rotem und weißem Glas eingelassen, die den unteren Teil des Innenraums in orangefarbenes Licht tauchen. Darüber bilden die hellen Glasfenster einen spannungsreichen Kontrast in dem denkmalgeschützten Gebäude.

Übrigens: Im Umgang des Kirchenraums steht das originale Bischofskreuz, auf den der Quartiersname Bezug nimmt. Gefertigt wurde es im 14. Jahrhundert als Sühnekreuz in Erinnerung an eine hier ausgetragene Schlacht.

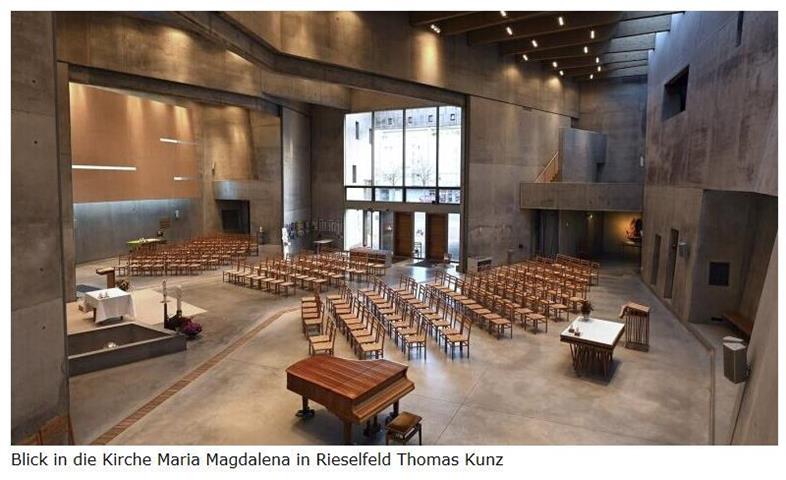

Von Weitem wirkt die Kirche Maria Magdalena auf dem Maria-von-Rudloff-Platz im Stadtteil Rieselfeld wie ein Betonklotz, der einem Riesen beim Spielen aus der Hand gerutscht ist. Trotz ihrer Größe liegt sie etwas verloren am Rand des Platzes und macht nicht gerade den Eindruck, als würde sie sich über den Besuch freuen. Doch immerhin hat die Architektin Susanne Gross mit dem Gebäude 2005 den Deutschen Architekturpreis gewonnen, und das macht uns neugierig.

Das kompakte Gebäude wurde zu Beginn der 2000er Jahre im Stil des Brutalismus errichtet, der auf die Verwendung von Sichtbeton, dem „beton brut“, setzt. Einfache geometrische Formen und eine eher grobe Gliederung der Gebäude sind weitere Merkmale dieser Architektur, die ab den fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Mode kam. Im Innern dann die Überraschung. Statt Betonschwere Leichtigkeit und Dynamik. Ein heller, lichter Raum mit flexiblen Wänden, die Hauptwände mehrfach gefaltet und unregelmäßig nach innen und außen geneigt. Die raumhohen Wände können trotz ihres Tonnengewichts bei Bedarf verschoben, und der gesamte Raum kann so neu gegliedert werden. Damit wird das Gebäude seiner eigentlichen Bestimmung als ökumenische Kirche gerecht. Ob katholisch oder evangelisch – aus architektonischer Sicht sind unter dem Dach der Maria Magdalena alle Gläubigen gleich.Renate Heyberger

|

|

|